Albert Einstein n’a pas reçu le prix Nobel de Physique pour sa célèbre théorie de la relativité, mais pour ses travaux sur l’effet photoélectrique, étant le premier à en proposer une explication théorique.

L’effet photoélectrique a été découvert, comme cela arrive souvent dans l’histoire, par hasard. À la fin du XIXe siècle, Heinrich Hertz remarqua que l’arc électrique entre deux électrodes à haute tension atteignait de plus grandes distances lorsqu’il était exposé à la lumière UV, par rapport à l’obscurité. Des décennies plus tard, Albert Einstein publia une théorie mathématique expliquant ce phénomène, ce qui lui valut le prix Nobel de Physique.

L’effet photoélectrique est un phénomène qui se produit dans certains matériaux lorsqu’ils reçoivent de la lumière.

Grâce à la découverte de Hertz et aux travaux d’Einstein, l’énergie solaire photovoltaïque a pu être développée telle que nous la connaissons aujourd’hui, permettant la transformation de la lumière solaire en énergie électrique utilisable.

L’élément de base de cette transformation est le panneau solaire. Fabriquées généralement à partir de silicium, bien que d’autres matériaux puissent être utilisés, les cellules solaires peuvent être des plaquettes (coupées finement à partir d’un bloc de silicium solide) ou des couches minces, déposées par vaporisation sur un substrat. Les premières, à base de silicium cristallin, offrent un rendement élevé à un coût plus élevé, tandis que les secondes, appelées technologies à couche mince ou Thin Film, représentent une alternative plus économique mais moins efficace.

Grâce à l’effet photoélectrique, l’incidence de la lumière solaire sur certains matériaux semi-conducteurs correctement traités, comme le silicium ou d’autres matériaux, génère une différence de potentiel (un pôle positif et un pôle négatif), ce qui provoque un courant continu.

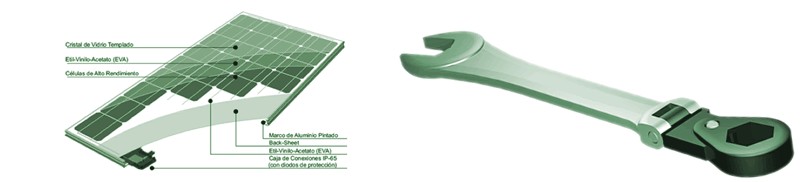

Les cellules solaires sont encapsulées dans différentes couches de matériaux, en forme de “sandwich”, pour former les modules photovoltaïques (ou panneaux solaires), des unités plus maniables, interconnectables et protégées des conditions météorologiques.

Le module solaire photovoltaïque est l’élément principal de la production d’électricité à partir de la lumière solaire. Il est composé de :

- Les cellules photovoltaïques, interconnectées et encapsulées dans plusieurs matériaux comme décrit précédemment.

- Encapsulant et verre protecteur : les couches encapsulantes protègent contre les agents atmosphériques et isolent électriquement, tandis que le verre laisse passer la lumière tout en protégeant les cellules contre les impacts (grêle, chocs, salissures, etc.). Il est essentiel pour la durabilité du module.

- Le cadre métallique, qui donne de la rigidité à l’ensemble et facilite le montage sur une structure. Il n’est pas toujours présent.

- La boîte de jonction arrière, qui assure l’étanchéité des connexions internes jusqu’aux câbles finaux (positif et négatif) et contient les diodes de dérivation (bypass), qui évitent les pertes d’énergie ou surchauffes dues à l’ombrage partiel du module.

- Les câbles de connexion, généralement équipés de connecteurs positifs et négatifs, facilitent l’interconnexion des modules pour former des strings (chaînes de modules reliés entre eux).

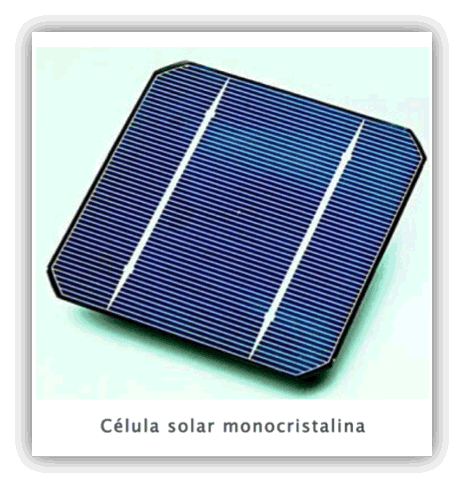

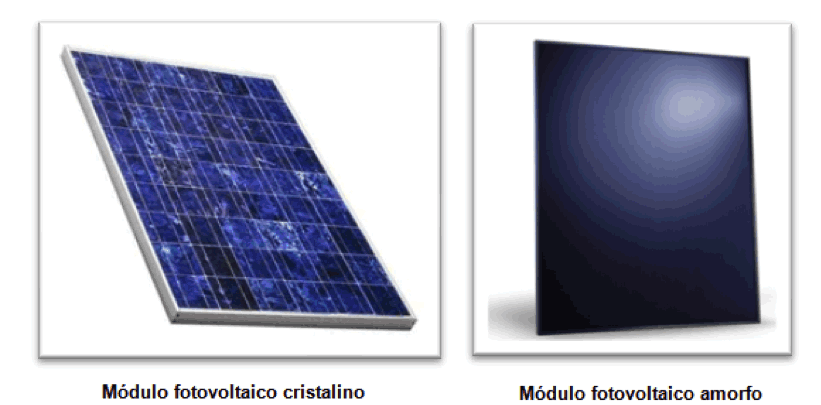

On distingue deux principaux types de modules selon la technologie des cellules (bien qu’il en existe d’autres : CPV, cellules organiques, polymères, etc.) :

Modules photovoltaïques cristallins :

Ils peuvent être monocristallins ou polyciristallins, selon que les cellules sont formées à partir d’un seul cristal de silicium ou de plusieurs cristaux orientés différemment. Cette technologie est la plus répandue : entre 80 et 90 % des modules produits dans le monde utilisent le silicium. Les cellules monocristallines nécessitent un processus de fabrication plus long et coûteux, mais elles offrent un rendement énergétique plus élevé.

Modules photovoltaïques amorphes :

Ils regroupent diverses technologies utilisant d’autres matériaux comme a-Si, CdTe, CIGS, CIS, etc. Moins utilisées en raison de leur rendement inférieur, ce qui implique une plus grande surface pour la même puissance installée comparée aux technologies cristallines. Toutefois, elles conservent mieux leur performance à haute température, ce qui les rend adaptées aux zones à forte irradiance, et elles sont toujours utilisées avec structure fixe.

Pol Parareda Farriol es ingeniero industrial y MBA, con más de 15 años de experiencia internacional en el sector de la energía solar fotovoltaica y las energías renovables. Actualmente Director en Tienda Solar, trabaja en el desarrollo y gestión de soluciones de autoconsumo, sistemas fotovoltaicos y almacenamiento con baterías para el mercado residencial y profesional.

A lo largo de su carrera ha ocupado puestos de responsabilidad en empresas líderes del sector como Weidmüller, SunPower, Sunco Capital y Hilti, desempeñando funciones en ingeniería, desarrollo de producto, operaciones, O&M, gestión comercial y dirección estratégica de proyectos solares, tanto a pequeña escala como en grandes plantas fotovoltaicas internacionales.

Ha liderado proyectos y equipos en Europa, Latinoamérica y Asia, participando en el desarrollo de más de cientos de MW en proyectos solares, negociación de PPAs, estrategias EPC y optimización de sistemas fotovoltaicos. Además, ha sido docente de energía solar fotovoltaica en programas de máster en energías renovables en instituciones como la Universidad Carlos III de Madrid